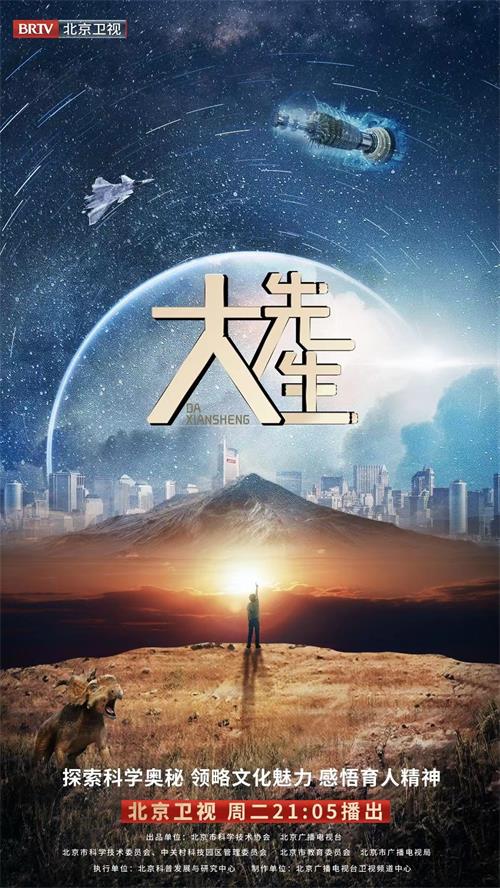

傳百家之學,以文化為先;承古今良品,見精神之大,由北京市科學技術協會,北京廣播電視臺,北京市科學技術委員會、中關村科技園區管理委員會,北京市教育委員會,北京市廣播電視局聯合出品的國內首檔科學文化教育節目《大先生》將于周二21:05在北京衛視播出。節目每期傾情邀請不同學術領域內有理想信念、道德情操、扎實學識、仁愛之心、德才兼備的專家院士,帶領高校、中小學學生組成的“未來團”走進多個首都科研場景,在真實的科研環境中深入淺出,通過青年科技愛好者現場互動實踐的對話模式,完成對專業知識的轉化,展現科學家的人格魅力和精神內涵。全景式領略科技奇觀,開放式對話科技大家,沉浸式聆聽獨家故事,《大先生》帶你近距離對話科研專家!

全程外拍探訪傳奇故事,深入一線揭秘科技重器

《大先生》突破以往科技節目傳統的演講或訪談模式,采用全程實景走訪的新模式,“少年團”在“大先生”的帶領下,一起走進中國科學院各大科研院所、大型科研裝置、首都地標性科普基地等諸多科研相關場景,近距離接觸國內高級科研裝置,傾聽耀眼光環背后那些不為人知的真實故事,在行進中感受高新科技的獨特魅力。

節目改變以往同類節目密集型輸出“知識點”的傳統制作方式,避免一個接一個的專業術語填補觀眾知識的深淵,而是通過設置懸念結構的科學謎題,以青少年科技愛好者的視角,用“探訪+揭秘”的方式,帶領觀眾層層深入,沉浸式探訪神秘科技場景,近距離接觸科學疑案,揭開一個又一個科學家背后蕩氣回腸的人生故事。

魅力四射的“科技天團”首度集結,老中青三代以科技之名共情對話

《大先生》每期節目嘉賓都涵蓋對科研具有濃厚興趣的老中青三代人:既有科學界有所成的“大先生”,也有成為科研新興力量的青年翹楚,同時還有由青少年科技愛好者組成的“未來團”。

每期邀請的“大先生”皆是來自中國科學界高精尖領域的科研學者,他們與該領域內的中青年科研團隊一起,為青少年普及學科知識的同時,也分享了諸多科研成就背后的傳奇故事。如:周忠和院士在兩個多月野外考察沒有進展,整個團隊即將返回駐地時,決定再最后敲一塊石頭,結果恰恰是這多出來的一錘,發現了夢寐以求的原白鱘化石的故事。這些節目中鮮為人知的獨家故事,也帶來了比單純傳播科普知識更讓人震撼的價值。

而“未來團”的成員,不只有童言無忌的小朋友,更有懂科學、做科學的青年科研后備軍。這些來自北京高校的在讀研究生,一方面以自己的視角領略科學家的科學精神,一方面通過重走科學家科研之路的體驗,與科學家形成共情式體驗。

每期節目的結尾,“未來團”在完成了當期相關領域的探索后,還將與當期“大先生”進行一場開放式的“圍爐夜話”對談。通過輕松詼諧、充滿機鋒的碰撞,讓觀眾感受到科學家的人生智慧的同時,也能感受到親歷科研過程所帶給青少年的啟迪和思考。

強故事輸出體現傳承精神 互動式感悟致敬科學前輩

《大先生》每期節目雖然是以科學家為主線,但展示的并不只限于一個人的科研人生,而是以科學家為線索,展開一個領域內幾代科學家奮斗傳承的故事,完成對一個領域的了解,并向這一專業的所有科研工作者致敬。

節目中,觀眾不但能夠看到“大先生”和團隊執著守望科學精神的心路歷程,還能夠通過他們分享的老一輩科學家的動人故事,感受到科學家們代代傳承的求真探索的科學精神。如:在古生物一期拍攝中,“未來團”成員來到CT實驗室完成掃描鳥類骨骼的任務,而過程中卻意外了解到,在CT掃描技術出現之前,老一輩科學家張彌曼院士,用“連續磨片法”手動打磨魚頭骨,每磨掉0.05毫米的魚骨,就要拍照記錄內部形態。3公分的魚頭骨,張彌曼院士用一年多時間磨片記錄了540多張照片,最終完成了重要研究。

而這些故事的輸出和感悟,都是在“未來團”與科學家們真實的互動和真實的體驗中自然生發的,借“未來團”的真聽真看真感受,體會科研工作者的偉大,領略科學家們 “經師”與“人師”的風采,感受代代傳承的治學精神與育人理念。

周二21:05鎖定北京衛視,讓我們跟著“未來團”的腳步,觸摸“大先生”們精彩絕倫的別樣人生!

關鍵詞:

責任編輯:Rex_27