招商銀行一度成為 A 股股份制銀行中市凈率最高的,但是在它身后則是銀行股常年整體破凈的現狀。截止,6 月 25 日收盤,A 股 33 家上市銀行股, 其中 20 只收盤破凈,破凈率達到 60%。這與銀行業的本質:一門經營利差與管理風險的生意,是分不開的。

6月25日,AH股招商銀行歷史新高后,就迎來驚魂一跳,A股盤中最大跌幅達8.22%。招商銀行一度成為A股股份制銀行中市凈率最高的,但是在它身后則是銀行股常年整體破凈的現狀,在2018年跌至0.83倍創下歷史新低,這個狀況并未改變,現在銀行整體市凈率仍徘徊在這個點位附近。截止,6月25日收盤,A股33家上市銀行股,其中20只收盤破凈,破凈率達到60%。是什么原因導致銀行股長期“白菜價”呢?

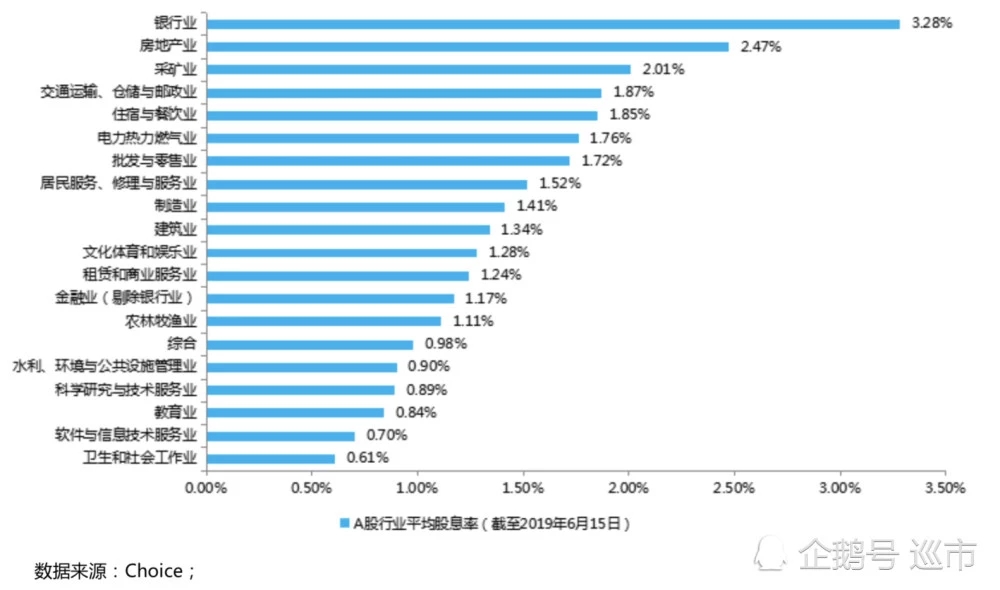

A股股息率第一,卻長期破凈如果僅從相對估值指標看,現在銀行股毫無疑問具備了極強的吸引力,3.28%的股息收益率在所有證監會一級行業中排名第一,同時向市場提供了20%的凈資產安全邊際空間,即0.8倍的市凈率。如果你是一個價值投資者,此時應該高興,因為至少從賬面上提供了低估值買入機會。去評價此時是否應該買入,而是抱著“存在即合理”的心態,試圖去研究導致這一結果的深層次原因。

銀行股并不是一直以來都是破凈的狀態,其破凈是從2013年6月份“錢荒”期間開始,2014年進入全面破凈狀態,此后長期保持低估值(P/b)的狀態,僅在2015年全面牛市和2017年資產荒期間,銀行股的P/b曾經短暫回升至1.0上方,隨后又回落并長期保持低迷。也就是說,如果沒有考慮兩個特殊時期的干擾,2008年金融危機以后,銀行股破凈的元年應該始于2013年,2014年之后進入整體破凈。那么,為什么是2013年之后銀行股長期破凈?破凈的銀行股真的被低估了嗎?化繁為簡,不妨從銀行這門生意的本質開始說起。

銀行業的本質:一門經營利差與管理風險的生意

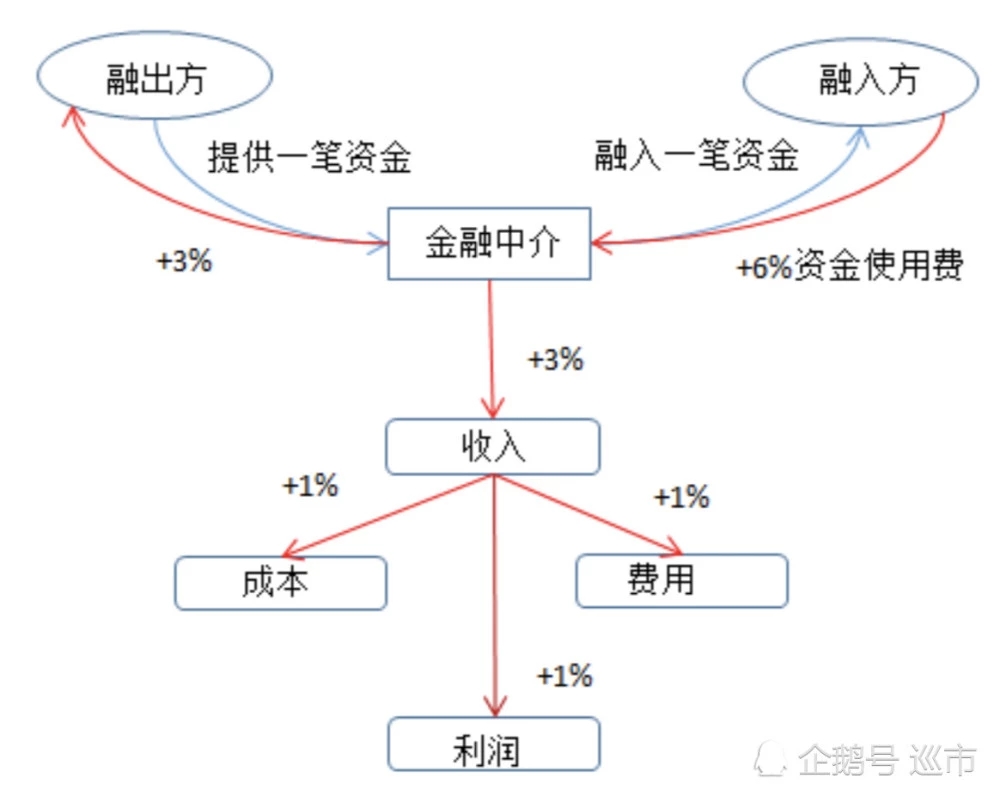

商業銀行,本質是金融中介,存在的意義是為撮合資金提供方與資金需求方之間的交易,終極目的是為了盈利。作為使用資金的代價,資金需求方需要向資金提供方支付相應的資金使用費,而作為服務第三方,金融中介理所當然地就從資金需求方支付的費用中扣除一部分下來作為自己的收入,當收入扣減運營成本及費用之后,剩余的部分就是利潤,這就是金融中介最原始的盈利邏輯。銀行通過負債端口(通常是存款,當然也有同業負債等)融入一筆資金,然后通過資產端口(通常是貸款,當然也有同業資產、存款準備金、發行債券等)投放這筆資金,兩端的利率呈現差異,資產端的利率高于負債端的利率,由此形成利差。當資產x信貸利率>負債x付息率,銀行就實現了盈利,利差空間越大,盈利就越大。也就是說銀行盈利的本質來自于利差的管理,這是銀行盈利的基礎模型。

當然,利差管理只是銀行盈利的第一步,如果一味地將資金投放給愿意支付高昂利率的借款人,而不考慮借款人的償債能力以及自身的信貸供給能力,則會讓銀行陷入被動的局面,最終可能導致存款人資產遭受損失。由此,風險管理顯得尤為重要,它決定了銀行資產投放的收益最終能否收回。

由于銀行是高杠桿經營,通常情況下,會對資產進行風險加權管理,如對風險高的資產計提較高的撥備,以應對潛在的不良貸款事件。監管層對撥備的計提有規定,比如撥貸比(撥備余額/貸款總額)要超過1.5%,撥備覆蓋率(撥備余額/不良資產)要超過120%,目前大多銀行是達標的,并且超額計提。

撥備的計提會進入當期損益,抵減當期的利潤,當然撥備計提只是銀行應對信貸風險的屏障之一,背后要反映的是銀行的風險管理能力。因為風險管理能力的強弱可以決定銀行的信貸資產質量,當銀行信貸資產質量弱化時,可能侵蝕原本利差創造的盈利空間,又反過來影響銀行的盈利能力,同時還會引發一系列的次生風險,如流動性風險、利率風險等。也就是說,利差的大小決定了盈利空間,風險管理能力的強弱決定了銀行的資產質量,而資產又是銀行創造利潤的靈魂,利差管理與風險管理共同構成了銀行這門生意的核心。

利差縮窄與信用風險敞口致銀行盈利能力削弱

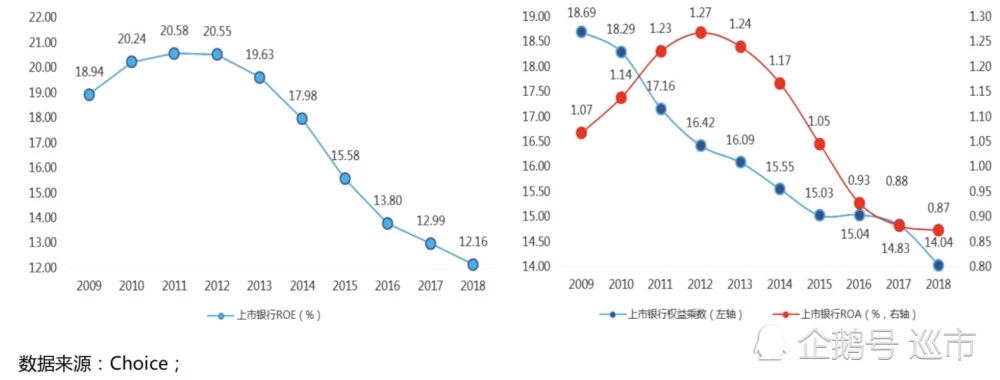

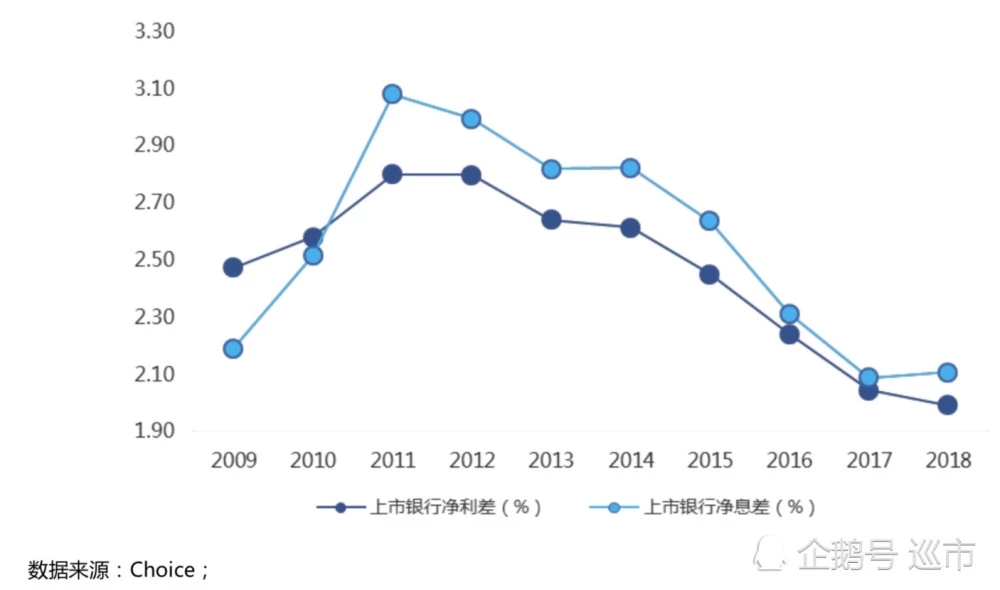

既然利差與風險管理是銀行這門生意的本質,那么它們與銀行股破凈又有著什么聯系呢?順著上面的邏輯繼續深挖。首先,從上述的邏輯中至少可以挖掘出盈利能力(利差管理)與資產質量(風險管理)這兩個維度,而銀行又通過利用杠桿進行經營,于是我們便自然而然地想到了ROE。作為股權投資者,股東權益回報率的高低自然是投資者關注的焦點,而銀行股ROE的增長卻似乎令投資者產生了焦慮。A股銀行股ROE均值在2012年見頂之后一路掉頭向下,雖然到2018年仍然維持高于10%的水平,但和6年前相比近乎腰斬。上市銀行ROE斷崖式下跌是2012年之后開始,2009年至2011年期間甚至還保持著微幅上漲的態勢,這段時期ROE的貢獻主要來自于ROA,或者進一步說是來自于凈利潤率的貢獻,2013年起所有指標均向下,而且下降速率很快。通過杜邦拆解,銀行ROE下滑主要原因來自于較低的資產回報率和不斷降低的杠桿水平(ROE=ROA x權益乘數)。ROA的下滑與總資產周轉率、凈利潤率的下滑有非常大的關系(ROA=銷售凈利潤率x總資產周轉率)。由前所述銀行的盈利主要來自利差,借貸期限普遍超過1年,長期貸款期限則更長,因此總資產周轉率比其他行業低是正常的,因此ROA的主要貢獻來自于凈利潤率。而凈利潤率的大小則取決于利差的大小,通過下圖我們可以很明顯地看到上市銀行2011年之后凈利差逐年縮窄,凈利差的縮窄導致了凈息差也同步下滑(凈利差=平均生息資產收益率-平均計息負債付息率;凈息差=(利息收入-利息支出)/平均生息資產=凈利息收入/平均生息資產)。凈利差、凈息差的縮窄導致凈利潤率增速跟著下滑,而且兩者時間節點非常吻合。也就是說,凈利差的縮窄是銀行盈利能力削弱的主要原因之一。

進一步分析發現,凈利潤率增速的下滑與營業收入增速下滑幾乎保持一致,那么是否意味著銀行收入增長放緩導致了凈利差的縮窄?通過拆解銀行的損益表結構,我們發現了另外一個原因。

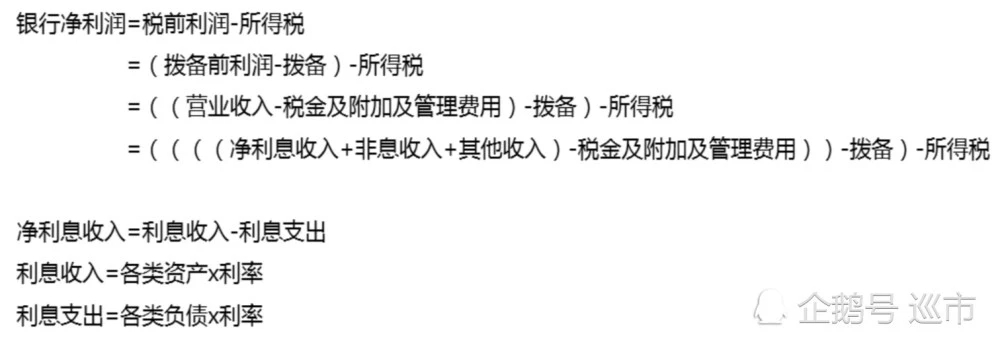

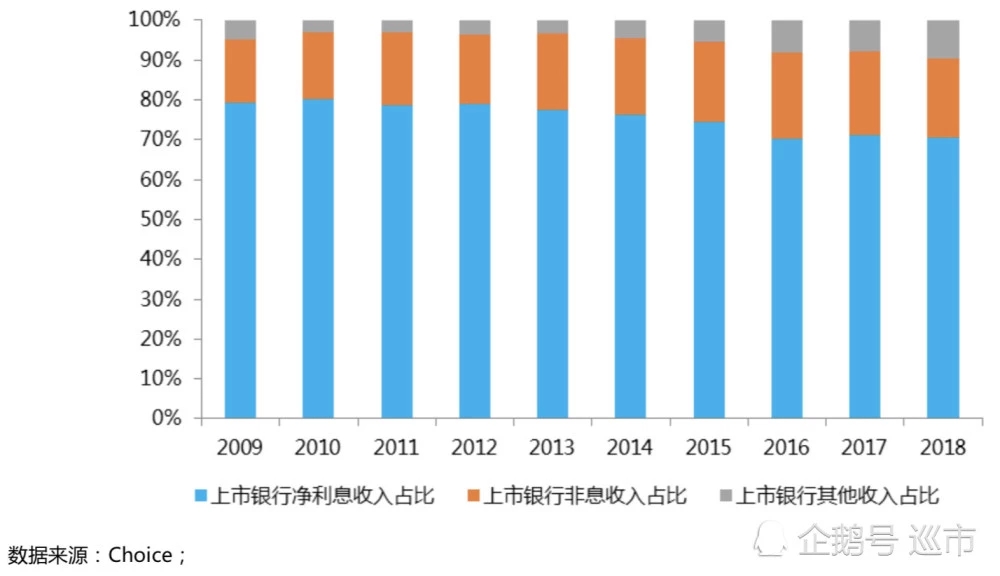

銀行的收入結構由三大業務模塊組成,凈利息收入、非息收入(又名中間業務收入)以及其他收入。2018年上市銀行收入結構中,凈利息收入約占到70%、非息收入占20%、其他收入占10%左右,由此可見存貸款息差收益是銀行最主要的盈利來源。而凈利息收入=利息收入-利息支出=各類資產x貸款利率(或投資收益率)-各類負債x付息率,那么凈利息收入的大小就取決于兩個因素:凈利差(貸款利率-付息率)與凈資產規模(資產-負債)。意味著,除了凈利差縮窄的原因之外,資產規模的下滑也會導致凈利息收入減少,進而導致凈利潤減少。通過A股上市銀行的年報我們可以看到,上市銀行從2009年以來經歷了兩輪擴表放緩,第一輪是金融危機后至2013年,第二輪則是2017年起,每一輪資產增速下滑幅度都接近腰斬。

那么,存在凈利差縮窄與資產負債報表擴張放緩的真實原因是什么呢?

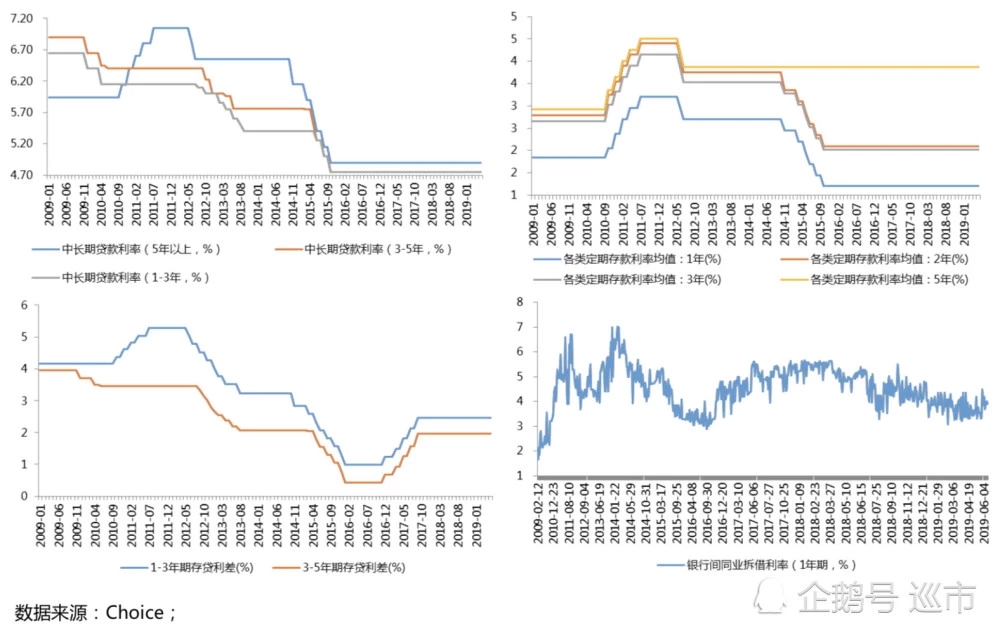

首先,先來研究凈利差的縮窄原因。通過比對商業銀行貸款基準利率(主要為1年期以上貸款)及人民幣存款基準利率(含整存整取、零存整取、整存零取、存本取息等各類期限的存款),1-3年期與3-5年期存貸利差幾乎出現了同步縮窄的情況,時間窗口正好在2012年后,與上述ROE放緩的時間窗口基本一致。但是2012-2014年期間各類存款利率變化幅度并不大,也就是說在這一時期,凈利差的縮窄的主要原因來自于銀行貸款利率下行,特別是1-3年期與3-5年期的中長期貸款利率下行幅度較大,拉低了存貸利差。進入2014年四季度至2015年三季度,存款和貸款利率同步下行,但貸款利率的下降幅度更大,進一步拉低了存貸利差。到此我們可以得出一個結論,2012年以后存款利差的縮窄與ROE的下滑在時間上有非常高的吻合度,存貸利差縮窄分為兩個時間段:2012年初至2014年初主要受貸款利率下滑影響,存款利率波幅較低,2014年四季度至2015年三季度,兩者同步下滑,但貸款利率下滑幅度更大。而在此期間,正值央行降準降息,因此我們認為凈利差縮窄與貨幣政策調整關系有直接的關系。另外,商業銀行除了基礎的存貸款業務之外,同業拆借也是商業銀行進行的另一項較大的資金活動,但在上述存貸利率下行期間,銀行間同業拆借的成本并沒有很明顯下行,無疑同業業務的負債端成本比存款業務更高,從而拉高銀行整體的負債端融資成本。其次,我們再來看一下銀行擴表速度放緩的原因。2009年上市銀行整體資產同比增速為26.51%,而2018年同比增速下降到6.51%,9年間下降了20個百分點,資產增速的主要來自應收賬款類投資和同業資產同業業務、非標業務監管趨嚴,受到了限制。中信建投曾作過分析,銀行業有73%的樣本采用降低應收款項類投資的方法,82%的樣本采用降低同業業務資產的方法來降低資產擴張步伐。2017年以來,監管層對銀行宏觀審慎監管愈發趨嚴,銀行理財(影子銀行)、同業拆借、流動性管理等方面成為監管的重點,資產端和負債端都承受一定的壓力。因此資產增速放緩的原因為面臨監管和業績的雙重壓力。而監管層之所以對銀行采取高壓的監管可能與銀行業不良貸款資產抬頭的趨勢有很大關系。中國商業銀行不良貸款率((次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款總額)2011年見底后逐步反彈,2013年Q1當季不良貸款新增數突然暴漲,隨后Q2發生了“錢荒”,而在此之后不良貸款率迅速攀升到1.6%的水平,特別是在2014、2015年,不良增長很快。如果把不良貸款率、當季不良貸款新增數與ROE三個指標進行比對可以發現,ROE快速下滑期間正好也是不良貸款率急速攀升時期。因此我們可以得出一個結論,信用風險敞口導致商業銀行不得不控制資產規模快速擴張,而資產規模擴張放緩導致權益乘數下滑,權益乘數下滑進一步拉低了ROE。

至此,大致明白了銀行股估值吸引力低的主要原因:由于貨幣政策導致的存貸利差的縮窄導致銀行凈息差縮窄,進而引發銀行凈利潤率增速下滑,拉低了ROE。由于2013年起大量不良貸款的信用風險暴露,令銀行不得不控制資產負債表的擴張,資產規模增長受到抑制令權益乘數下滑,進一步拉低了ROE。利差收窄、信用風險敞口兩個原因共振,使得銀行的盈利能力削弱,估值吸引力下滑。

風險補償原理與股價破凈

通俗易懂地說,“白菜價”銀行股不受市場待見,主要是市場投資者認為它們的盈利能力一直在下降,同時又有很多貸款可能收不回來,所以給了它們很低的估值,因此導致了銀行股長期破凈。可以用風險補償原理來描述這種現象。

比如,我們投資100家公司的債券,共投資1萬元(每家公司債是100元),假設票面利率是10%,每張債券可以收到10元的利息。現在假設其中有5%的公司本息無法收回。那么,最直接的方式,就是所有債券的價格都下降一些,降到95元一張(買100張共花9500元),這時每張候債券的實際收益率達到10.53%(10/95)。將來真有5家公司違約,無法償付本息,那么收回95張債券的本息,共950元,此時投資者的最終實際收益率還是10%。

銀行股也是類似的道理,如果把銀行股當作一張可以長期生息的“債券”,此時這張“債券”資產質量受到質疑,面臨著違約的風險,投資者需要適當降低“債券”的價格,來彌補風險敞口,因此需要把債券的價格打下去從而提高實際收益率

免責聲明:本文內容及觀點僅供參考,不構成任何投資建議,投資者據此操作,風險自擔。一切有關本文涉及上市公司的準確信息,請以交易所公告為準。股市有風險,入市需謹慎。

關鍵詞:

責任編輯:Rex_07